Più plastica produciamo e consumiamo più ne mangiamo

Mentre si stima che la produzione di plastica raddoppierà nei prossimi 20 anni, siamo alla prese con una bomba ecologica, un nuovo ecosistema formato dalla plastica accumulatasi nei decenni nell’ambiente marino e terrestre che non sappiamo ancora come gestire, ma che ci sta già gestendo.

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza e la conoscenza sul fenomeno della plastica dispersa nei corsi d’acqua, nei laghi e in mari e oceani. Sono passati nel frattempo 45 anni dai primi avvertimenti sulla pericolosità del fenomeno (studio dei ricercatori marini Carpenter e Smith nel 1972) e ci avviamo ad avere al 2050, più plastica che pesce nei mari, se non corriamo immediatamente ai ripari.

Uno studio che ha analizzato il problema a livello globale ha indicato che l’azione prioritaria dovrebbe partire da quei cinque paesi asiatici in cui la plastica finisce in mare a causa di sistemi di gestione dei rifiuti assenti o inefficienti. A nazioni come Cina, Indonesia, Filippine, Vietnam e Tailandia viene infatti imputata l’immissione di una percentuale tra il 55 e 60% della plastica dispersa in mare a livello globale.

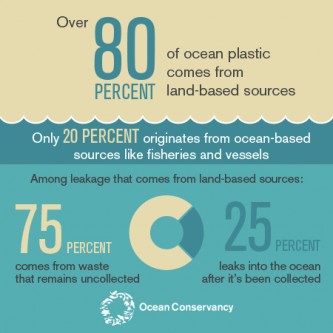

Purtroppo, i rifiuti plastici di varia natura, spesso attraverso scarichi e corsi d’acqua si riversano nei mari ed oceani un pò in tutto il mondo, anche se in quantità diverse. Anche l’industria ittica contribuisce ad aggravare il problema essendo responsabile dell’abbandono o della cattiva gestione di grandi quantità di reti da pesca e cassette in polistirolo che giacciono nelle acque.

Purtroppo, i rifiuti plastici di varia natura, spesso attraverso scarichi e corsi d’acqua si riversano nei mari ed oceani un pò in tutto il mondo, anche se in quantità diverse. Anche l’industria ittica contribuisce ad aggravare il problema essendo responsabile dell’abbandono o della cattiva gestione di grandi quantità di reti da pesca e cassette in polistirolo che giacciono nelle acque.

La soluzione del problema è complessa perché si tratta di intervenire a livello globale con misure e legislazioni preventive mirate alle diverse tipologie di rifiuti marini, sia provenienti dalla terraferma (la maggior parte), che scaricati da navi e piattaforme petrolifere. Nonostante siano in corso diversi progetti di recupero dei rifiuti plastici in mare, parzialmente sovvenzionati anche da soggetti industriali, e si stiano sperimentando progetti per intercettare i rifiuti provenienti dai corsi d’acqua o i rifiuti galleggianti in mare, non si sta ancora affrontando seriamente il problema a partire dalle cause. La realtà che non vogliamo vedere o affrontare è che il 99% della plastica finita in mare non può essere recuperata in alcun modo perché si tratta di microplastiche, frammenti e particelle polimeriche comprese tra i 5 mm e 330 µm. La misura di 5 mm è un limite convenzionale per distinguerle dalle mesoplastiche che derivano dalla frammentazione di oggetti più grandi.

Tra le altre tipologie di microplastiche ci sono le microsfere o microbead utilizzate dall’industria della detergenza e della cosmetica e le microfibre rilasciate durante i lavaggi dai tessuti sintetici, troppo piccole per essere catturate dagli scarichi delle lavatrici e dai filtri dei depuratori.

Un’altra fonte di inquinamento da microplastica è da imputare all’industria che produce e utilizza i pellets (o nibs), granuli di polimeri che servono come materia prima per produrre manufatti di plastica, quando vengono dispersi nell’ambiente durante i trasporti.

Si è parlato per anni delle isole di plastica formate dai vortici oceanici e del disastro ecologico che affligge le piccole isole disabitate del Pacifico, quando il nostro Mediterraneo non è da meno, come ha rilevato un recente studio pubblicato su Nature/Scientific Reports e frutto della collaborazione tra l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Lerici (ISMAR-CNR), l’Università Politecnica delle Marche, l’Università del Salento e Algalita Foundation (California).

I quantitativi medi di microplastiche presenti nel Mare Adriatico e nel Mediterraneo Occidentale sono infatti di circa 500 ed 800 g per km2, che sono valori paragonabili a quelli rinvenuti nei famosi 5 vortici oceanici di accumulo delle plastiche. Quantitativi ancora maggiori, circa 2 kg per km2, sono stati identificati a largo delle coste occidentali della Sardegna, della Sicilia e lungo la costa pugliese, fino ad arrivare ad un hot spot di addirittura 10 kg di microplastiche per km2 nel tratto di mare compreso tra la Corsica e la Toscana.

Uno studio recente compiuto dal Bodega Marine Laboratory dell’università della California ha chiarito che i pesci ingeriscono frammenti plastici o microfibre sintetiche perché vengono attirati dall’odore di cibo che la plastica assume stando per lungo tempo nell’ambiente marino.

“Meno plastica, più Mediterraneo”

L’iniziativa di ricerca sulle microplastiche e di sensibilizzazione “Meno plastica, più Mediterraneo” di Greenpeace del luglio del 2017 ha toccato diverse tappe italiane e poi Croazia, Grecia e Bulgaria. Qui il resoconto dell’attività svolta aggiornato al 17 luglio 2017.

L’evento, nel nostro paese, è stato organizzato con la collaborazione scientifica dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr di Genova, con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e l’Università Politecnica delle Marche. Il veliero Rainbow Warrior III ha viaggiato da Genova ad Ancona per analizzare livelli e dinamiche della contaminazione dei micro-frammenti plastici che si depositano sui fondali marini. Come acclarato da diversi studi le microplastiche, ingerite dagli organismi marini, entrano nella catena alimentare e nei nostri piatti.

Come riportato in un recente articolo del Guardian i ricercatori dell’Università di Ghent in Belgio hanno stimato che chi consuma frutti di mare può arrivare ad ingerire fino a 11.000 piccoli pezzi di plastica ogni anno. Lo scorso agosto, i risultati di uno studio dell’Università di Plymouth hanno riportato che la plastica è stata trovata in un terzo del pesce catturato nel Regno Unito, tra cui merluzzi, sgombri e molluschi.

La densità media di plastica nel bacino del Mediterraneo è tra uno e quattro pezzi per metro quadrato, la stessa che si trova nelle zone di accumulo sub tropicali. «Le microplastiche sono una minaccia per la salute del mare – spiega Francesca Garaventa, ricercatrice dell’Ismar di Genova, a bordo della Rainbow Warrior nel tratto tra Genova e Pozzuoli -. Dopo aver raccolto campioni d’acqua con tre diverse strumentazioni, che ci permettono un’analisi sia della colonna d’acqua che della superficie, li analizziamo in laboratorio per indagare il cosiddetto effetto cavallo di Troia: la plastica è un ottimo veicolo per le sostanze contaminanti». Oltre ai campionamenti delle acque sono stati analizzati i pesce all’isola del Giglio, Ventotene e Pozzuoli. «Sezioniamo l’apparato digerente dei pesci, dove si concentrano le microplastiche e i tessuti degli invertebrati – spiega Stefania Gorbi, ricercatrice del Politecnico delle Marche -. L’analisi chimica è importante per capire quali sono i rischi tossicologici che comportano le sostanze chimiche con cui la plastica è entrata in contatto». Più si va nel piccolo, più l’analisi chimica diventa difficoltosa e le conseguenze per la salute del nostro mare pesanti – continua Gorbi -. Essendo così piccoli, i frammenti non devono nemmeno essere ingeriti dagli organismi marini, ma penetrano direttamente nei tessuti. È un problema relativamente nuovo, e non ci sono ancora studi capaci di dimostrare la pericolosità per la catena alimentare e quindi per l’uomo, ma siamo solo all’inizio».

Greenpeace, in perfetta sintonia con le iniziative della nostra associazione, chiede, anche attraverso un’apposita petizione indirizzata al governo di ridurre la produzione di plastica e in particolare la produzione di imballaggi e articoli usa e getta e che, secondo il principio “chi inquina paga”, siano i produttori a farsi carico dei costi causati dal fine vita degli imballaggi. Per saperne di più sulla spedizione di Greenpeace leggi l’articolo apparso su rinnovabili.it.